Caniveau extérieur : guide complet pour choisir, poser et entretenir votre système d’évacuation des eaux

La gestion des eaux pluviales exige une approche méticuleuse et des choix techniques rigoureux. Cet exposé se décline en plusieurs volets, allant de la planification initiale à l’entretien à long terme, en passant par le choix des matériaux et la mise en œuvre sur le terrain. Chaque étape se doit d’être exécutée avec exactitude pour éviter toute défaillance structurelle dans un système d’évacuation des eaux. La rigueur et le respect des normes techniques sont au cœur de ces recommandations, qui s’appuient sur des méthodologies éprouvées sur le terrain.

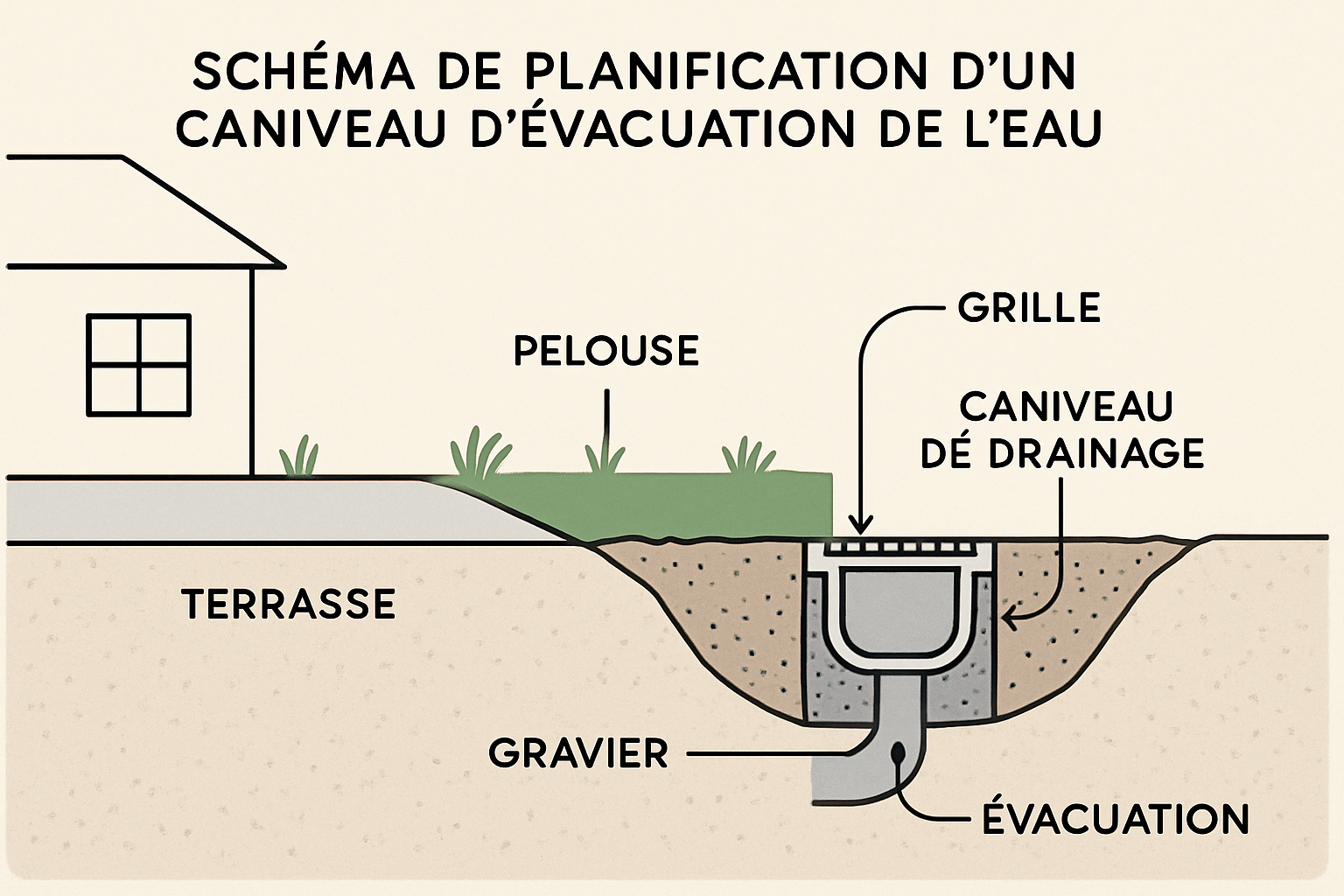

Planification et conception précise du dispositif d’évacuation

La réussite d’un projet de drainage passe par une phase préparatoire rigoureuse. Dès la phase de diagnostic, il convient d’évaluer le débit d’eau à évacuer. Cette démarche implique de mesurer la surface à drainer, d’examiner l’intensité des précipitations et d’analyser la perméabilité du sol. Pour un terrain d’environ 30 m² et une intensité de 15 mm/h, un débit de 4,5 litres par seconde devient une estimation réaliste. Il s’agit d’une donnée déterminante pour dimensionner la longueur et la pente du caniveau.

Les calculs préliminaires s’effectuent à l’aide d’outils spécialisés, permettant de prendre en considération diverses variables telles que le coefficient de ruissellement et la topographie du site. Ainsi, le choix d’une pente minimale de 2% est impératif pour garantir une évacuation efficace. Des terrains plats ou des volumes d’eau plus importants peuvent même justifier une pente pouvant atteindre 5%.

Pour organiser vos idées, il est recommandé de réaliser un croquis précis du tracé. Cela vous permettra de visualiser le parcours du caniveau depuis son point de collecte jusqu’au réseau d’évacuation, qu’il s’agisse d’un regard ou d’un drain. Voici une liste des étapes indispensables à cette phase :

- Définir la surface à drainer précisément par des mesures et croquis.

- Estimer le débit d’eau en fonction de l’intensité des précipitations et de la nature du sol.

- Calculer la pente nécessaire pour éviter les stagnations d’eau.

- Identifier les contraintes réglementaires locales pour l’évacuation.

- Planifier la longueur et l’orientation du caniveau pour un transit optimal.

Pour vous aider à visualiser ces données, le tableau suivant récapitule les paramètres critiques en phase de conception :

| Paramètre | Valeur Indicative | Remarque |

|---|---|---|

| Surface à drainer | 30 m² | Mesurée sur le terrain |

| Intensité de pluie | 15 mm/h | Valeur moyenne locale |

| Débit estimé | 4,5 L/s | Calculé selon la surface et la pluie |

| Pente minimale | 2% | 2 cm par mètre |

Un tracé précis est indispensable pour éviter des erreurs coûteuses. Un commencement par un diagnostic méthodique représente la première garantie du succès de l’installation. Cela permet également d’identifier les erreurs courantes telles que le négligé du compactage du terrain, qui peut compromettre la stabilité du caniveau. L’analyse préalable doit également inclure l’étude réglementaire afin de satisfaire aux exigences locales en matière d’évacuation des eaux. Un dérapage dans cette phase peut conduire à des malfaçons coûteuses et à des reprises de chantier.

Le suivi constant des paramètres mesurés et leur comparaison avec les recommandations techniques dictées par les normes en vigueur est un point fondamental. Chaque donnée doit être vérifiée à l’aide d’un niveau à bulle et d’un cordeau pour obtenir une planéité satisfaisante du lit de pose. La vigilance sur le terrain se traduit également par le choix judicieux des matériaux de fondation, qui incluent souvent une couche de géotextile et un lit de sable compacté.

Enfin, l’intégration d’une simulation, par exemple en testant le fonctionnement sous une pluie artificielle, vient confirmer la pertinence de la planification. Cela permet de détecter d’éventuels ajustements de la pente ou du dimensionnement avant la mise en place définitive du dispositif.

L’attention portée dès cette phase tire son origine des expériences du terrain, où les imprécisions dans la planification engendraient des problèmes conséquents une fois les travaux achevés. Cette rigueur de planification se transmet aux phases suivantes pour garantir une installation sans reprise. Les préconisations actuelles, assorties d’éléments techniques précis et de contrôles systématiques, forment la base d’un ouvrage durable et conforme un système d’évacuation performant.

Choix des matériaux et analyse comparative des caniveaux

La sélection des matériaux joue un rôle déterminant dans la robustesse et la longévité du système d’évacuation. Parmi les options disponibles, le caniveau en béton se distingue par sa durabilité malgré un coût plus élevé. D’autres solutions, telles que les caniveaux en plastique ou en composite, offrent une alternative intéressante pour certains contextes spécifiques. Il convient de comparer ces options en tenant compte du contexte technique et du budget.

La première étape consiste à comparer les caractéristiques des différents matériaux. Un caniveau en béton présente l’avantage de résister aux conditions extrêmes, notamment en cas de gel prolongé et de passages fréquents de véhicules. Néanmoins, il requiert un savoir-faire spécifique pour son installation en raison de son poids et de sa rigidité. Les caniveaux en plastique, plus légers et souvent moins coûteux, présentent cependant une résistance moindre aux chocs et aux basses températures intenses. Voici quelques points à considérer :

- Caniveau en béton : Haute résistance mécanique, imperméable, adapté aux zones à forte circulation.

- Caniveau en plastique : Facilité d’installation, coût modéré, légèreté appréciable pour des surfaces moins sollicitées.

- Caniveau composite : Bon compromis entre durabilité et facilité de pose, avec une résistance appréciable au gel.

- Caniveau en acier galvanisé : Parfait pour les milieux humides, mais le coût et le traitement anticorrosion peuvent être contraignants.

Pour mieux cerner ces choix, le tableau suivant récapitule les principaux avantages et inconvénients de chaque matériau :

| Type de matériau | Résistance aux chocs | Contrainte de pose | Coût indicatif |

|---|---|---|---|

| Béton | Très élevée | Pose lourde et complexe | Élevé |

| Plastique | Moyenne | Facilité d’installation | Modéré |

| Composite | Bonne | Installation simplifiée | Modéré |

| Acier galvanisé | Très élevée | Pose spécialisée | Élevé |

La décision finale doit s’appuyer sur une analyse du contexte d’utilisation. Par exemple, pour un emplacement soumis à une fréquentation automobile élevée, le choix se portera naturellement sur un caniveau en béton ou en acier galvanisé. En revanche, pour des espaces résidentiels à faible pression d’usage, le caniveau en plastique ou composite sera suffisant.

Il est également essentiel de vérifier la compatibilité des dimensions du caniveau avec l’usage prévu. Les produits se déclinent en modules de 1 m ou 1,5 m, et il faut adapter la largeur et la hauteur de la section intérieure en fonction du débit attendu. Pour les zones à fort passage, une classe de charge spécifique (par exemple B125 ou C250) est à respecter pour éviter la déformation du dispositif.

En complément, il faut penser aux accessoires de fixation et de scellement qui viennent renforcer la robustesse du système. Les joints d’étanchéité et les remblais en gravier sont déterminants pour obtenir une intégration réussie dans le paysage tout en assurant une performance hydraulique optimale.

Lorsqu’un projet de drainage est envisagé, la comparaison entre les diverses technologies permet d’éviter des erreurs de dimensionnement. Il convient de consulter les fiches techniques fournies par les fabricants et de vérifier leur conformité aux normes DTU applicables. La qualité des matériaux ne doit pas être sacrifiée au détriment du budget, car des compromis sur la robustesse entraînent souvent des reprises coûteuses.

Les professionnels du BTP s’accordent sur le fait qu’un choix éclairé repose sur des tests pratiquement réalisés sur le terrain. De la résistance aux impacts à la capacité d’évacuation sous des conditions extrêmes, chaque paramètre doit être scrupuleusement évalué pour déterminer si le matériau choisi répond aux attentes. Des retours d’expérience chiffrés et des démocratisations techniques permettent ainsi d’éviter les pièges habituels.

La consultation d’outils de simulation en ligne et d’avis techniques de spécialistes offre en outre une vision complète pour sauvegarder votre investissement. Ces outils permettent d’estimer la pression hydraulique et la durée de vie potentielle du caniveau en fonction des charges supportées.

Finalement, le choix des matériaux s’inscrit dans une démarche où la durabilité et l’efficacité hydraulique se conjuguent à l’esthétique de l’environnement extérieur. Les options retenues doivent donc être en parfaite adéquation avec les contraintes du site et les exigences des normes techniques en vigueur.

Installation rigoureuse et mise en œuvre sur le terrain

Une fois la phase de planification achevée et les matériaux soigneusement sélectionnés, la pose du caniveau est l’étape décisive qui conditionne l’efficacité du dispositif. L’exécution sur le terrain requiert un savoir-faire éprouvé et le respect strict des instructions techniques. La première opération consiste à délimiter précisément le tracé à l’aide de piquets, d’un cordeau et d’un niveau à bulle pour garantir une ligne droite et une pente constante.

Le creusement de la tranchée doit se faire avec une attention redoublée. Il convient de respecter les dimensions du caniveau choisi en ajoutant une marge pour le lit de pose. Sur un sol variable, le compactage est primordial. L’utilisation d’un compacteur manuel ou d’une plaque vibrante assure une stabilité indispensable. Voici quelques points essentiels à observer pour cette opération :

- Creusement précis en fonction des dimensions requises.

- Utilisation d’outils adaptés tels que pelle, bêche et niveau à bulle.

- Délimitation rigoureuse pour assurer une pente régulière.

- Contrôle du compactage du sol pour éviter le tassement ultérieur.

- Mise en place d’un lit de pose en sable compacté.

Le tableau ci-dessous synthétise les étapes clés de l’installation :

| Étape | Description | Outil recommandé |

|---|---|---|

| Tracé | Délimiter la zone d’implantation du caniveau | Cordeau, piquets |

| Creusement | Excaver la tranchée aux dimensions convenues | Pelle, bêche, compacteur |

| Pose du lit | Mise en place du sable stabilisé | Niveau à bulle, maître à lisser |

| Installation | Déposer le caniveau avec vérification de l’alignement | Niveau, visserie |

La pose du caniveau en lui-même se fait avec minutie. Chaque élément doit être ajusté pour que les raccords soient étanches et que le dispositif ne présente aucun relâchement. Dans le cas d’un assemblage modulaire, il faut vérifier que chaque segment s’emboîte correctement, avec des joints d’étanchéité supplémentaires si nécessaire. La fixation se réalise à l’aide des éléments fournis par le fabricant, souvent par vissage ou par collage spécifique.

Une fois la pose effectuée, le remblayage autour du caniveau s’effectue en couches successives. D’abord, le gravier est utilisé pour garantir la stabilité latérale, suivi d’un remblai de sable compacté. Le but étant de protéger le caniveau et d’assurer un drainage optimal sans compromettre la structure. L’intégration dans le paysage peut être finalisée par une couche de terre végétale, permettant une insertion harmonieuse dans votre aménagement extérieur.

L’adhérence aux consignes de pose est vérifiée à chaque étape par des contrôles réguliers, notamment à l’aide d’un niveau et d’une règle de maçon pour mesurer la pente et la planéité du lit de pose. Cette rigueur technique évite par la suite des dysfonctionnements liés à une mauvaise installation, telles que des fuites ou un écoulement irrégulier de l’eau.

La sécurité durant toute l’opération est également primordiale. Chaque ouvrier sur le chantier doit être équipé de protections adéquates, notamment des gants, lunettes et chaussures de sécurité. Ces précautions minimisent les risques de blessures et assurent une démarche conforme aux normes professionnelles.

Le suivi du chantier se poursuit par un test d’écoulement. La simulation d’une pluie artificielle permet de constater l’efficacité du système et d’identifier d’éventuelles anomalies au niveau des raccords ou de la pente. Un contrôle minutieux juste après le remblayage garantit que le système d’évacuation est opérationnel et répond aux exigences techniques.

La coordination entre la préparation, l’installation et le contrôle constitue l’élément central d’une mise en œuvre réussie. Chaque étape est interconnectée, et la qualité du résultat final repose sur le soin apporté à ces opérations.

Pour clôturer cette phase, il est crucial de finaliser le remblai de manière homogène, en compactant chaque couche pour éviter tout affaissement. Un contrôle final avec un niveau à bulle confirme la conformité du réalisme digne des normes du BTP. La qualité de l’installation se mesure sur sa capacité à perdurer dans le temps sans malfaçons, garantissant ainsi la sécurité de votre aménagement extérieur.

Contrôle qualité et vérification du drainage

Une fois le caniveau installé, il est impératif d’établir des points de contrôle rigoureux afin d’assurer l’efficacité et la sécurité du système d’évacuation. Chaque segment du dispositif doit être inspecté, du lit de pose à l’assemblage final, pour éliminer tout risque d’imperfection qui pourrait compromettre l’évacuation des eaux.

La vérification initiale se base sur une simulation pratique. Avec un arrosoir ou un tuyau d’arrosage, simuler un ruissellement permet d’observer le comportement de l’eau dans le caniveau. Observez attentivement la trajectoire de l’eau et identifiez si des zones stagnantes se forment. Une détection rapide de dysfonctionnements tels que des fuites ou une déviation de l’écoulement est cruciale pour intervenir immédiatement.

La liste suivante détaille les vérifications indispensables :

- Contrôle du niveau du caniveau à l’aide d’un niveau à bulle.

- Vérification de l’alignement des raccords pour assurer l’étanchéité.

- Test du débit en simulant une pluie pour confirmer l’écoulement optimal.

- Inspection visuelle des joints d’étanchéité et des points de fixation.

- Mesure de la pente sur différentes sections du parcours.

La réalisation d’un tableau de suivi permet d’organiser ces contrôles. Ce document recensant chaque paramètre mesuré aide à visualiser rapidement les éventuels écarts par rapport aux normes établies :

| Contrôle | Méthode | Critère requis |

|---|---|---|

| Niveau d’inclinaison | Utilisation d’un niveau à bulle | 2% minimum |

| Étanchéité | Inspection visuelle | Aucun signe de fuite |

| Débit d’eau | Test de pluie simulée | Écoulement continu sans stagnation |

L’analyse des résultats permet d’identifier rapidement la source des éventuelles anomalies. Par exemple, une pente insuffisante pourrait être rectifiée après intervention sur le remblai, tandis qu’une fuite au niveau des joints d’étanchéité nécessiterait une réparation localisée. Chaque correction doit être réfléchie et exécutée selon les préconisations techniques pour maintenir la performance du système.

L’utilisation d’outils de mesure avancés et d’appareils de diagnostic contribue à la fiabilité des contrôles. Le suivi est ensuite consigné dans un rapport qui sera utile pour la maintenance future. La qualité du drainage ne se limite pas à la pose initiale, mais s’inscrit dans une dynamique de vérifications périodiques afin de garantir une fonctionnalité pérenne.

La rigueur dans l’étape de vérification s’appuie sur des anecdotes de chantier où des dysfonctionnements non identifiés ont conduit à des infiltrations d’eau et des dégradations sérieuses. Ces situations, observées dans divers projets, soulignent la nécessité d’un contrôle méticuleux dès la mise en service.

Le suivi technique permet ainsi d’assurer que le caniveau réponde aux exigences de robustesse et de sécurité. Chaque test est l’occasion de valider ou d’ajuster la configuration, que ce soit à l’échelle d’un chantier résidentiel ou d’un grand aménagement extérieur. La documentation des résultats et la planification d’interventions de maintenance s’inscrivent dans la démarche globale de prévention des malfaçons.

L’optimisation des vérifications est à la base d’un système d’évacuation fiable. Une attention particulière est portée sur les raccords, la pente et l’intégrité des matériaux utilisés. La correction rapide de toute irrégularité permet d’éviter des coûts supplémentaires en cas de reprise ultérieure. Le contrôle qualité représente ainsi un maillon essentiel dans la chaîne de fiabilité du caniveau, assurant un drainage sans faille dans le temps.

Entretien et durabilité à long terme de votre système d’évacuation

La pérennité d’un caniveau performant repose sur un entretien régulier et des contrôles préventifs. Une maintenance périodique permet de conserver l’efficacité du drainage, de prévenir l’accumulation de débris et d’éviter l’apparition de désordres qui pourraient compromettre la sécurité globale de l’ouvrage.

La première mesure à adopter est le nettoyage régulier. Les feuilles, boues et autres débris qui s’accumulent peuvent obstruer le passage de l’eau et altérer le fonctionnement du système. L’option d’un nettoyage au jet d’eau haute pression est souvent privilégiée pour éliminer efficacement ces résidus. Voici quelques points à intégrer dans votre planning d’entretien :

- Nettoyage périodique du caniveau afin d’éviter l’accumulation de débris.

- Inspection des raccords et joints d’étanchéité pour détecter d’éventuelles faiblesses.

- Contrôle de la pente et vérification de l’alignement après remblayage.

- Déblaiement manuel si nécessaire, en cas de blocage partiel.

- Planification d’une vérification annuelle par un professionnel du BTP.

Pour suivre l’entretien dans le temps, un tableau de suivi permet de consigner les opérations effectuées et leur fréquence :

| Opération | Fréquence recommandée | Action corrective |

|---|---|---|

| Nettoyage complet | 6 mois | Enlèvement des débris et vérification des grilles |

| Inspection des joints | Annuel | Renforcement des étanchéités si nécessaire |

| Contrôle du niveau | Après événements pluvieux intenses | Ajustement au besoin |

Le suivi de l’entretien ne se limite pas au nettoyage. Il est également nécessaire de tester régulièrement le bon fonctionnement du drainage en simulant des conditions réelles d’usage. Une vérification ponctuelle après de fortes pluies permet de s’assurer que le système n’a pas été altéré par le tassement du remblai ou par le déplacement des modules.

Par ailleurs, l’entretien préventif intègre l’inspection des grilles et des accessoires. Une grille en fonte, par exemple, doit être vérifiée pour ne pas présenter de déformations pouvant entraver l’écoulement. L’usage de produits d’étanchéité spécifiques peut être envisagé pour prolonger la durée de vie des joints.

L’attention portée à l’entretien s’inscrit dans une démarche de respect des conseils techniques éprouvés sur le terrain. Il s’agit d’une approche proactive qui évite des interventions correctives coûteuses. Les expériences rapportées de terrain montrent que la négligence de cette maintenance peut entraîner des réparations lourdes et un renouvellement prématuré du système d’évacuation.

Des professionnels recommandent également de prévoir un nettoyage manuel en fin de saison pour éliminer les résidus organiques qui pourraient favoriser le développement de moisissures. Une vérification détaillée des points de fixation et des sections vulnérables permet de détecter les premiers signes de détérioration et d’intervenir avant que le problème ne s’aggrave.

Pour garantir une longévité optimale, l’entretien du caniveau se doit d’être intégré dans un planning de maintenance annuel. Ces opérations contribuent à maintenir votre système d’évacuation « à l’épreuve du temps » et offrent la certitude que le drainage restera performant, même dans des conditions climatiques difficiles. La constance et la régularité de ces actions jouent un rôle essentiel dans la sécurité et la pérennité de l’aménagement extérieur.

Voir aussi:

- Les types de caniveaux extérieurs

- L’installation et pose

- L’entretien et maintenance

- Les caniveaux et réglementation

- Les solutions spécifiques et innovations

Questions fréquentes sur les caniveaux en béton

Quel est le principal avantage d’un caniveau en béton ?

Le caniveau en béton offre une robustesse et une longévité exceptionnelles, garantissant une résistance durable face aux conditions extrêmes.

Puis-je réaliser moi-même l’installation du caniveau ?

Oui, à condition de disposer des outils adéquats et de respecter les normes techniques en matière de pente et de scellement. Sinon, faire appel à un professionnel est recommandé pour éviter toute malfaçon.

À quelle fréquence doit-on entretenir un caniveau ?

Un entretien semestriel, avec une inspection après de fortes précipitations, est conseillé pour assurer une évacuation continue et détecter les points de faiblesse.

Quels sont les critères pour choisir entre béton, plastique ou composite ?

Le choix dépend principalement de l’usage prévu, de la classe de charge requise, des conditions climatiques et du budget disponible. Un chantier intensif nécessitera des matériaux plus robustes comme le béton ou l’acier galvanisé.

Comment s’assurer de l’étanchéité du système installé ?

Un test d’écoulement, effectué à l’aide d’une simulation de pluie, combiné à une vérification visuelle des joints et des raccords, permet de garantir l’intégrité du montage.